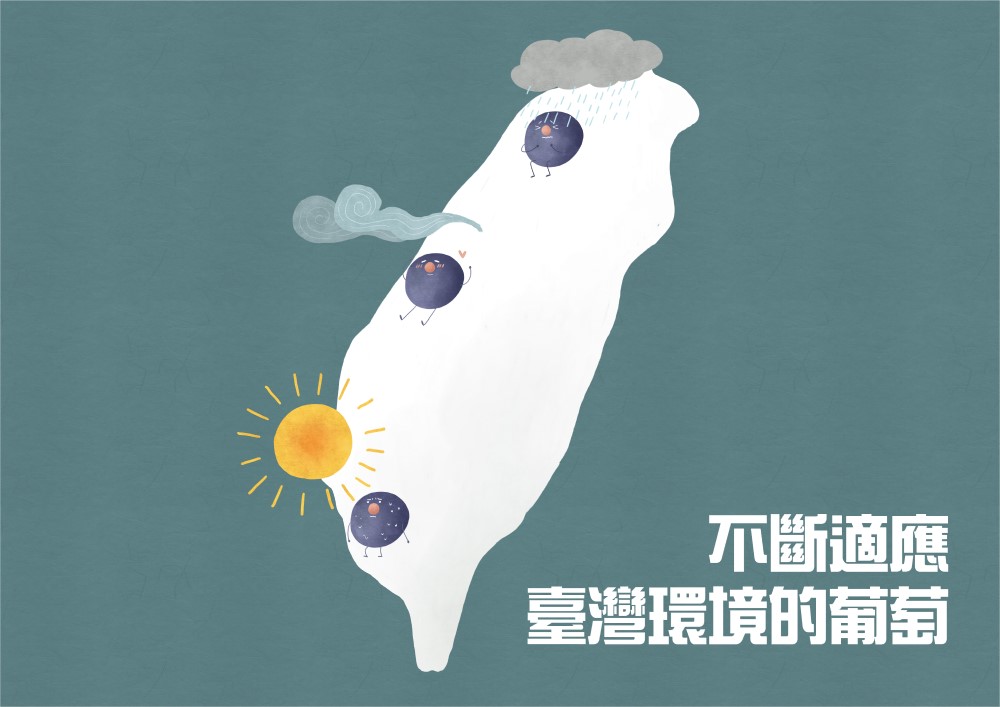

葡萄是一種溫帶落葉果樹,喜歡在涼爽乾燥的地方生長,從這項資訊就可以推知,葡萄的原產地應該是在溫帶國家,例如歐洲、西亞和北非一帶,而依據臺灣種植葡萄最早的紀錄可知,葡萄引進臺灣的時間大概是在清朝時期(清康熙12年,1673年),之後日治時期受到日本人喝葡萄酒的習慣影響,引入美洲系與歐美雜交品種想要在臺灣種植,但受限於臺灣的氣候不適合種植葡萄,因此栽培規模一直沒辦法擴大,葡萄的飲食文化也沒有很普遍。直到1945年後從世界各地引進品種,再加上栽培技術不斷進步,才培育出適合臺灣氣候的葡萄品種。[註01]

在整個葡萄的生長過程中,最忌諱雨水過多,臺灣北部多雨的氣候比較不適合,而南部冬天溫度太高,則不利於葡萄落葉休眠,唯獨中部剛好介於兩者之間,因此算是臺灣比較適合種植葡萄的環境了![註02]

在物資匱乏的民國40年代,能有米吃已經是很滿足的事,根本沒有餘糧作酒,當臺灣菸酒公賣局正苦惱著沒有作酒的原料,這時有人想到了葡萄,只要把葡萄種在山坡地上,就不會佔用到種稻米的水田啦![註03] 於是菸酒公賣局就開始研究製作葡萄酒的技術,還引進適合釀酒的品種,並在新竹、苗栗、台中、彰化試種葡萄,之後和87位農民簽訂契約,長期購買他們的葡萄製造葡萄酒[註02]。

當時釀酒葡萄的種植面積急速增加,從民國50年到80年之間,就成長了5倍!其中種植最多的地方就在彰化縣二林鎮,為當地葡萄農帶來不少財富。然而民國86年菸酒公賣局不再收購葡萄,導致種葡萄的榮景不再,於是果農紛紛改種其他作物,但是也有人轉型成葡萄酒莊,時至今日,二林鎮仍然是臺灣最有名的釀酒葡萄產地。[註04]

臺灣酒窖聯合遊客服務中心(照片來源:彰化二林鎮公所)

雖然臺灣從民國40年代開始就有賣自產葡萄釀造的酒,但是跟國外的葡萄酒比起來還是相差懸殊,原因就在於臺灣的氣候潮濕炎熱,無法成功種植最適合釀造葡萄酒的歐洲品種,若再遇上颱風攪局,提前採收的葡萄不甜又很酸。

這幾年透過釀酒職人的鑽研,終於研發出適合臺灣葡萄的釀造方式,將臺灣高溫的劣勢轉為優勢,葡萄酒經過快速揮發後,甜度增加、酸度減少,甜而不膩的風味是臺灣獨有的特色。[註05]

臺灣小小的葡萄曾經是外交大使喔!在臺灣跟哥斯大黎加斷交之前,曾經透過臺灣的葡萄栽培經驗與技術,成功在哥斯大黎加種出葡萄,讓位於中美洲熱帶地區的哥斯大黎加,也能吃到自己種的葡萄。[註06]

●【中文】吃不到葡萄說葡萄酸:

●【英文】Sour grapes:

用來形容那些因為得不到而對某事進行批評、聊以自慰的人。

註01:國產農漁畜產品教材-葡萄

註02:彰化縣大村鄉土地利用暨產業變遷之研究,黃敦敬、韓順進、葉世崧,國教輔導雙月刊,第44卷第4期,2005年。

註03:國立臺灣大學農業試驗場場誌,附錄三、園藝系康有德教授口述歷史,2008年。

註05:農傳媒-找回失傳的再傳下去!世界金牌「埔桃酒」盼鼓勵釀酒葡萄復耕

註06:台灣光華雜誌-紫衣大使渡洋記