認識農產

你有吃過馬鈴薯嗎?你知道馬鈴薯在料理前的樣貌嗎?一起來認識馬鈴薯吧!

認識馬鈴薯

日常生活中有許多馬鈴薯料理,例如:烤馬鈴薯、馬鈴薯咖哩等,你最喜歡哪一樣料理呢?

烤馬鈴薯

馬鈴薯咖哩

馬鈴薯特徵

- 臺灣常見的馬鈴薯大部分是表皮黃色、形狀球形或橢圓形,不過在國外還有不規則形,也有紅、白或紫色各式各樣的馬鈴薯。

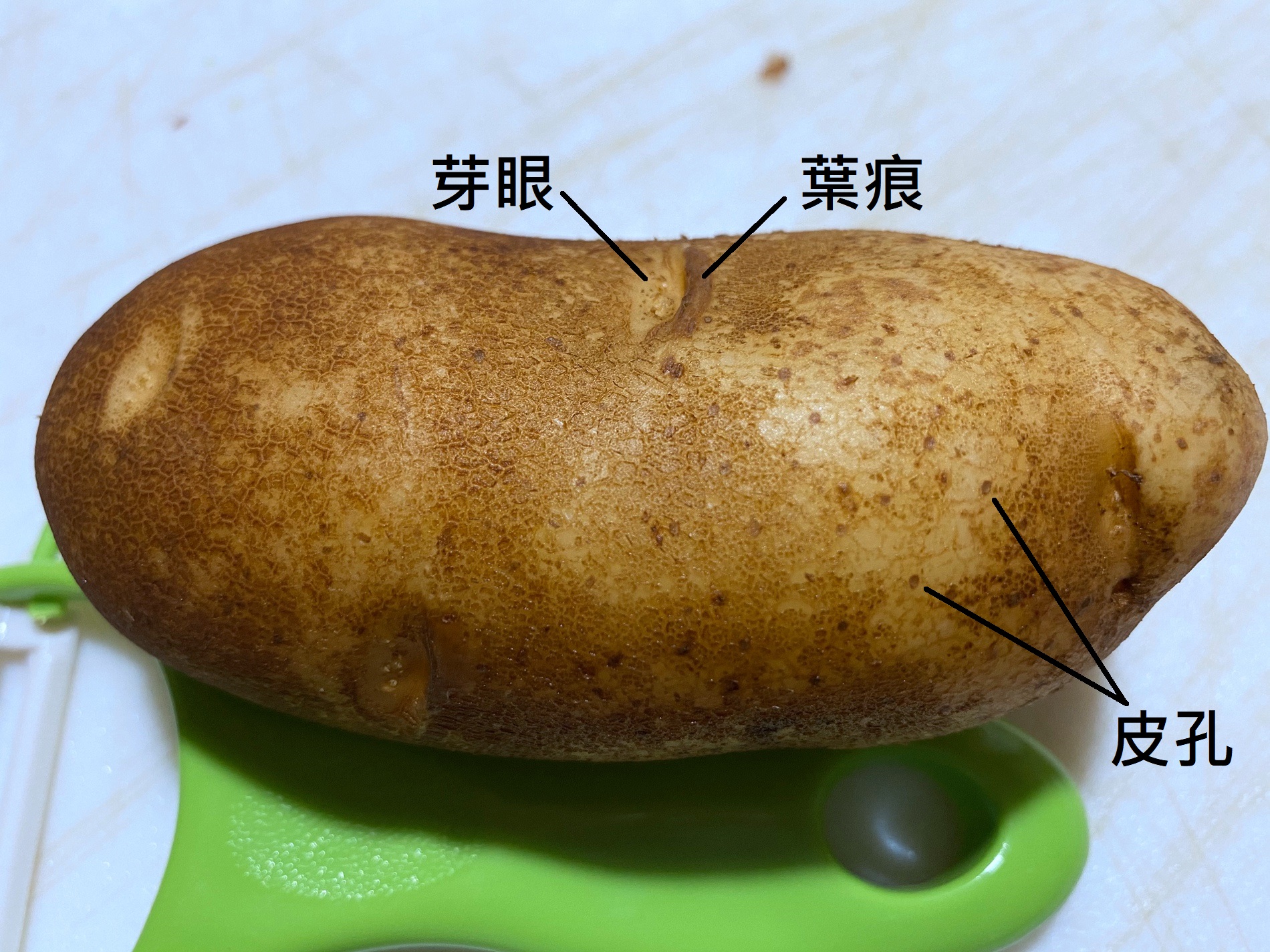

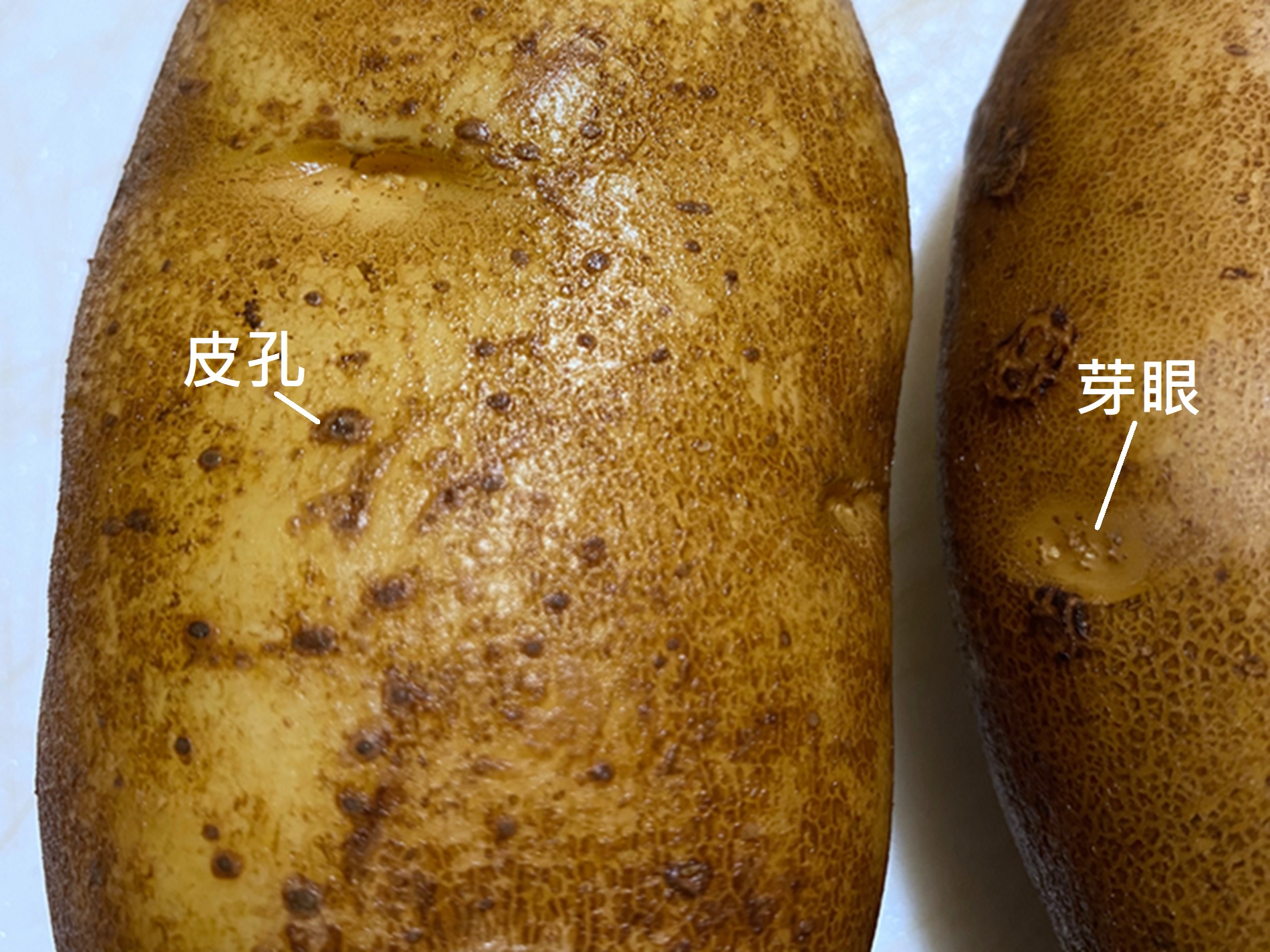

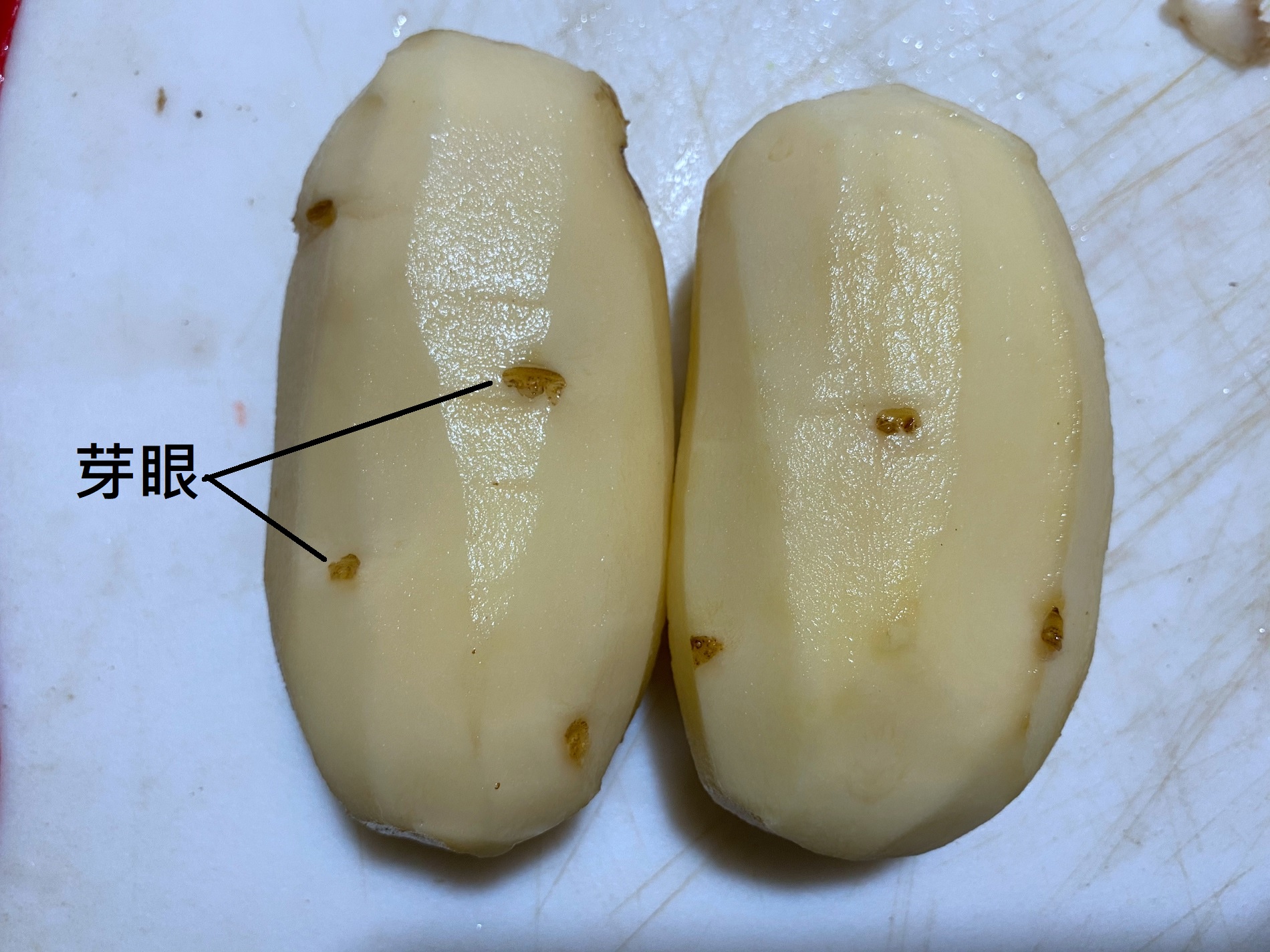

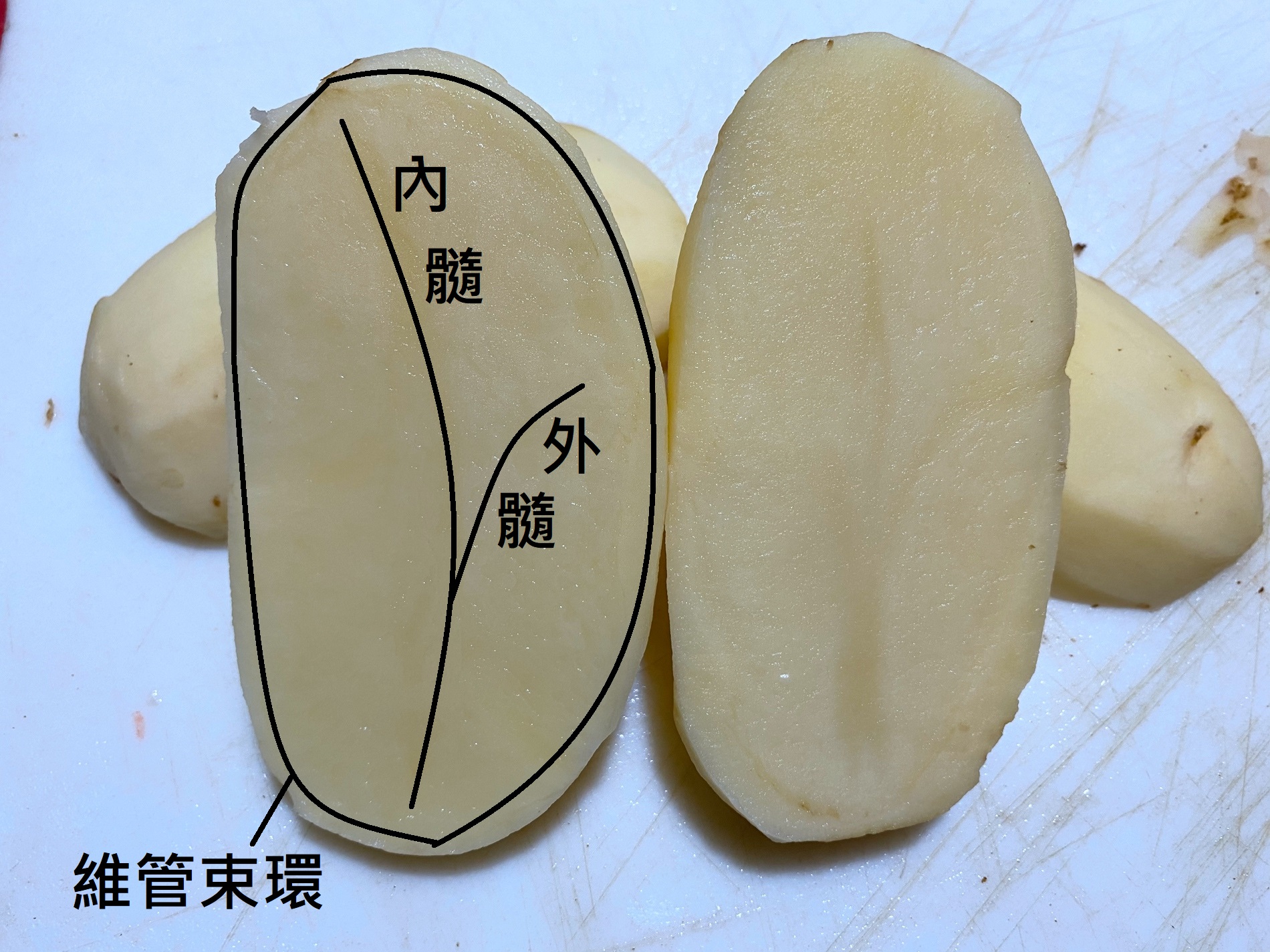

- 我們平常吃的是馬鈴薯的地下塊莖,是一種膨大、可以儲存大量營養的特化莖,在塊莖上仍可看到植物莖部才有的特徵,例如芽眼、皮孔、葉痕、維管束環、外髓和內髓等構造。

- 馬鈴薯上的芽眼會長出芽,芽長大後形成綠色的地上莖,之後長出白、紅或紫色的花朵,眼尖的人想必會發現,馬鈴薯的花與番茄、茄子的花有幾分相似!原來它們是親戚,都是茄科、茄屬的植物,此外馬鈴薯的果實也和番茄果實長得很像,不過馬鈴薯的果實、葉子及發芽的塊莖都具有大量的龍葵鹼,千萬不能食用!就算高溫加熱也無法去除毒性。[註01,02]

小知識

- 1.馬鈴薯的地下莖

馬鈴薯的地下莖分為主莖、根莖及塊莖,主莖為白色,主莖上會長出許多細長的根莖,部分根莖的頂端會逐漸膨大,貯積大量的營養物質而形成塊莖。

- 2.馬鈴薯地下塊莖的葉痕和芽眼是什麼?

-

葉痕和芽眼的位置與特徵。

葉痕和芽眼的位置與特徵。 芽眼、皮孔位置與特徵。

芽眼、皮孔位置與特徵。  芽眼的構造凹陷,不容易削皮,因此削皮後常留下芽眼之處的皮未削除。

芽眼的構造凹陷,不容易削皮,因此削皮後常留下芽眼之處的皮未削除。

地下塊莖幼時存在鱗葉(葉退化為鱗片狀),成熟後鱗葉會脫落,在塊莖表面留下條形或月牙形的葉痕。而芽眼通常會在葉痕附近,為馬鈴薯發芽之處。

- 3.馬鈴薯的維管束環、外髓和內髓長什麼樣子?

-

馬鈴薯的維管束環、外髓和內髓。

馬鈴薯的維管束環、外髓和內髓。

馬鈴薯家族 [註01]

- 白色薯肉

克尼伯

外形扁橢圓。

表皮淺黃色、薯肉白色。

口感鬆軟,澱粉含量較高、含水量較低。

適合蒸煮成薯泥,或油炸成加工洋芋片。

臺灣常見品種。從美國引進,俗稱大葉種,早熟,缺點是不耐病毒病及晚疫病。

大西洋

外形渾圓。

表皮土黃色。

適合做成油炸薯片加工。

自美國引進、生育期早熟 。

Russet Burbank

外形長橢圓。

表皮褐色且粗糙。

適合做成油炸薯條加工。

生育期較長。

- 黃色薯肉

台農1號

外形橢圓。

表皮淺黃色、薯肉黃色。

口感扎實,澱粉含量較低、含水量較多。

適合水煮、炒食、焗烤或煮湯,不適合油炸加工。

臺灣常見品種。

生育期較長,生育旺盛,對晚疫病免疫、耐病毒病。

(以上照片來源:國產農漁畜產品教材-馬鈴薯)

農產小百科 [註01]

中文名:馬鈴薯

別名:洋芋、土豆(中國北方)

英文名:Potato

農產品分類:蔬菜作物-莖菜類

生物學分類:茄科(Solanaceae)、茄屬(Solanum)

學名:Solanum tuberosum L.

資料來源

註01:國產農漁畜產品教材-馬鈴薯

註02:衛生福利部食品藥物管理署

註03:地瓜葉可以吃,馬鈴薯葉可以吃嗎?