臺灣蜆的外殼黃褐色,俗稱「黃金蜆」,閩南語稱為蜊仔(lâ-á),耳熟能詳的閩南語俗諺「一兼二顧,摸蜊仔兼洗褲。」指的就是臺灣蜆。臺灣蜆時常出現在河川、湖泊或溪溝裡,村民會跳進溪溝,在池底東摸摸西找找,撈出臺灣蜆,以前溪水清澈,「摸蜊仔」的過程就把褲子沖洗乾淨了,這就是俗諺的由來啦!臺灣蜆的傳統料理豐富,例如:醬醃臺灣蜆(鹹蜊仔)、薑絲蜆湯等,鹹香鮮甜的滋味很開胃!

.jpg)

臺灣蜆與文蛤一樣,都會用斧足來移動,或潛入泥沙中躲避敵害;並以濾食方式,從殼後端的入水管進水,經過鰓瓣過濾藻類、浮游生物或有機物質,再由唇瓣輔助送入口;而糞便則由出水管排出。[註01]

你知道要如何辨別臺灣蜆和文蛤嗎?[註01]

| 臺灣蜆 | 文蛤 | |

| 殼長 | 一般約1.5~2.5公分 | 一般約2.5~3.5公分 |

| 外殼顏色 | 大部分為黃綠色 | 外殼花紋較多變 |

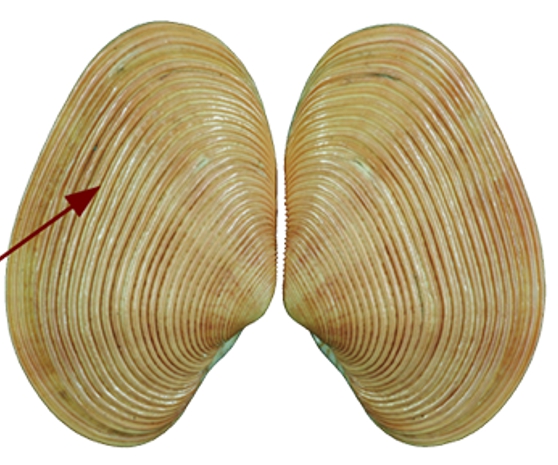

| 殼面有紋路/光滑 | 殼面具有環狀凸起的成長輪 | 比較光滑 |

為什麼蜆殼一般約1.5公分?

蜆可以養到超級大,但養殖風險高、成本高,因此通常養殖7個月左右就會採收,殼長大約為1.5公分。小顆的做蜆精,大顆的做料理食用。

蜆殼外觀的祕密

通常水質清澈、少汙染時,蜆殼的顏色較淡;當養殖池底部累積太多汙泥時,容易導致蜆殼表面呈現黑色。另外,有些養殖業者投撒過量肥料或飼料,這些物質沉積在池底緩慢分解發酵,造成底泥變黑或酸化,漸漸腐蝕蜆殼、露出瓷白色的殼質,俗稱「臭頭」現象,嚴重時會影響賣相或導致蜆死亡。[註01,02]

漁民如何避免臭頭現象?點此看更多:臺灣蜆生產方式

- 蜆科

臺灣蜆

殼長一般為1.5公分。

蜆科生物中養殖最多。

適合淡水養殖。[註01]

盛產於彰化縣、花蓮縣。

紅樹蜆

殼長一般為5公分。[註08]

因為外形像馬蹄,俗稱「馬蹄蛤」,不過屬於蜆科而非簾蛤科。

適合海水養殖。

盛產於雲林縣口湖鄉。

日本大和蜆

殼長與臺灣蜆相當。

殼色黝黑,俗稱「日本黑蜆」。

適合海水養殖。[註09]

盛產於日本,近年來引進臺灣養殖。

(照片來源: 臺灣蜆-內政部營建署城鄉發展分署、紅樹蜆-臺江國家公園、日本大和蜆-naturalista, Kim, Hyun-tae)

- 簾蛤科

文蛤

臺灣主要養殖種類。

分布於臺灣西部及北部海域,目前野生族群少,大部分為養殖。[註05]

味道鮮美清甜,適合煮湯或炒烤。

花蛤

在市場上比文蛤少見。

是馬祖沿岸潮間帶常見種。主要的養殖產區在臺灣中部。[註05]

殼厚肉少,但味道鮮美甚至傳言超越文蛤,適合煮湯或炒食。

海瓜子簾蛤

斧足為橘紅色。

臺灣於北部、東北部、澎湖北部及內海海域、屏東東港、小金門及馬祖可發現。

口感較脆,適合炒食。

山瓜子簾蛤

比海瓜子簾蛤小顆,斧足橘紅色。

臺灣分布於西南沿海及澎湖。

口感較脆,適合炒食。

淺蜊

在市場上比文蛤少見,價格大約是文蛤的2-5倍。[註05]

主要分布於澎湖沿岸潮間帶,是澎湖特色水產。

環文蛤

外殼顏色為黃褐色,但在外緣有紫色,有如一紫色環,因而得名赤嘴蛤。[註06]

主要棲息在河口或砂泥質的淺水區,臺灣西半部潟湖、淺灘地和潮間帶皆可見其蹤跡。

口感較文蛤肉扎實。

(照片來源:文蛤、花蛤、海瓜子簾蛤-農業知識入口網/ 山瓜子簾蛤-臺灣常見經濟性水產動植物圖鑑/ 環文蛤-農業部水產試驗所)

- 曾在臺灣出現的5種蜆

在亞洲有11種蜆,在臺灣經引述及記錄的種類有5種:臺灣蜆 (Corbicula

fluminea)、花蜆(C. formosana)、大蜆 (C. maxima)、朝鮮蜆 (C. producta)、紅樹蜆(Geloina erosa)。[註05]

蜆需要在水質清澈、溫度變化小的環境中生長,其中花蜆和大蜆的環境適應力較弱,在河川棲地遭汙染破壞後,現在已滅絕;臺灣蜆的抵抗力較強、容易生長,為主要的養殖蜆類。

中文名:臺灣蜆

別名:蜊仔(lâ-á)、蜆仔(四縣hanˋ eˋ/海陸hanˊ er)[註06,07]

英文名:Golden clam、Asian clam、Prosperity clam [註02]

農產品分類:水產類

生物學分類:蜆科、蜆屬 [註05]

學名:Corbicula fluminea [註02]

註01:臺灣淡水魚類養殖(下),董聰彥、劉富光,水產試驗所特刊第13號,2011年。

註02:漁業署縱橫魚蝦貝類網

註03:農業知識入口網-臺灣的養殖螺貝

註04:臺灣貝類資料庫-環文蛤

註05:臺灣貝類資料庫-蜆科貝類

註06:教育部臺灣閩南語常用詞辭典-蜊仔

註07:教育部臺灣客家語常用詞辭典-蜆仔

註08:明珠生輝、風華再現——臺灣的貝類養殖,葉信利,科學發展535期,2017 年。

註09:104年模範漁民,臺灣黑蜆達人歐秋宏,劉麗卿,漁業推廣第358期,2016年。