鬼頭刀是大洋性洄游魚類,在熱帶、亞熱帶的各大洋海域中都會出現,喜歡在18-30℃的溫暖海水域,且主要活動於海洋表層,常常成群出現在流木、海藻或是漂浮物等陰影處下方。[註01]

鬼頭刀的繁殖力強大、成長速度快,全年皆可產卵,而每次可產出8至100萬粒的魚卵,在出生後4至5個月就能成長為性成熟體,1歲大約可長至2~3公斤重,因為生長快速且以淺海的小魚為食,鬼頭刀體內的重金屬含量低。不過鬼頭刀的壽命較短,很少能超過4年。[註03,04]

目前鬼頭刀仍以海洋捕撈為主,從110年臺灣漁業統計年報可見,鬼頭刀的年產量高達6,566公噸,臺灣漁民大多以延繩釣的方式捕鬼頭刀,也有些漁民會用定置網、流刺網等混獲的方式。[註01]

1.延繩釣

延繩釣是由一條數公里長的主幹繩(主棍),主幹繩上再綁上數百條的支繩,每個支繩末端都綁著魚鉤,而主幹繩的頭尾及中間段,會綁上浮標作為標示。漁船選定好下棍處後,會將主幹繩以及掛滿餌料的魚鉤拋入海中,等待目標魚群上鉤。此種漁法可能會誤捕到其他的大型海洋生物,漂浮在海面的浮延繩釣更可能會誤捕到海鳥等鳥類。[註05]

延伸影片

-

延繩釣模型

延繩釣準備

(照片來源:臺灣魚類資料庫、陳靜怡)

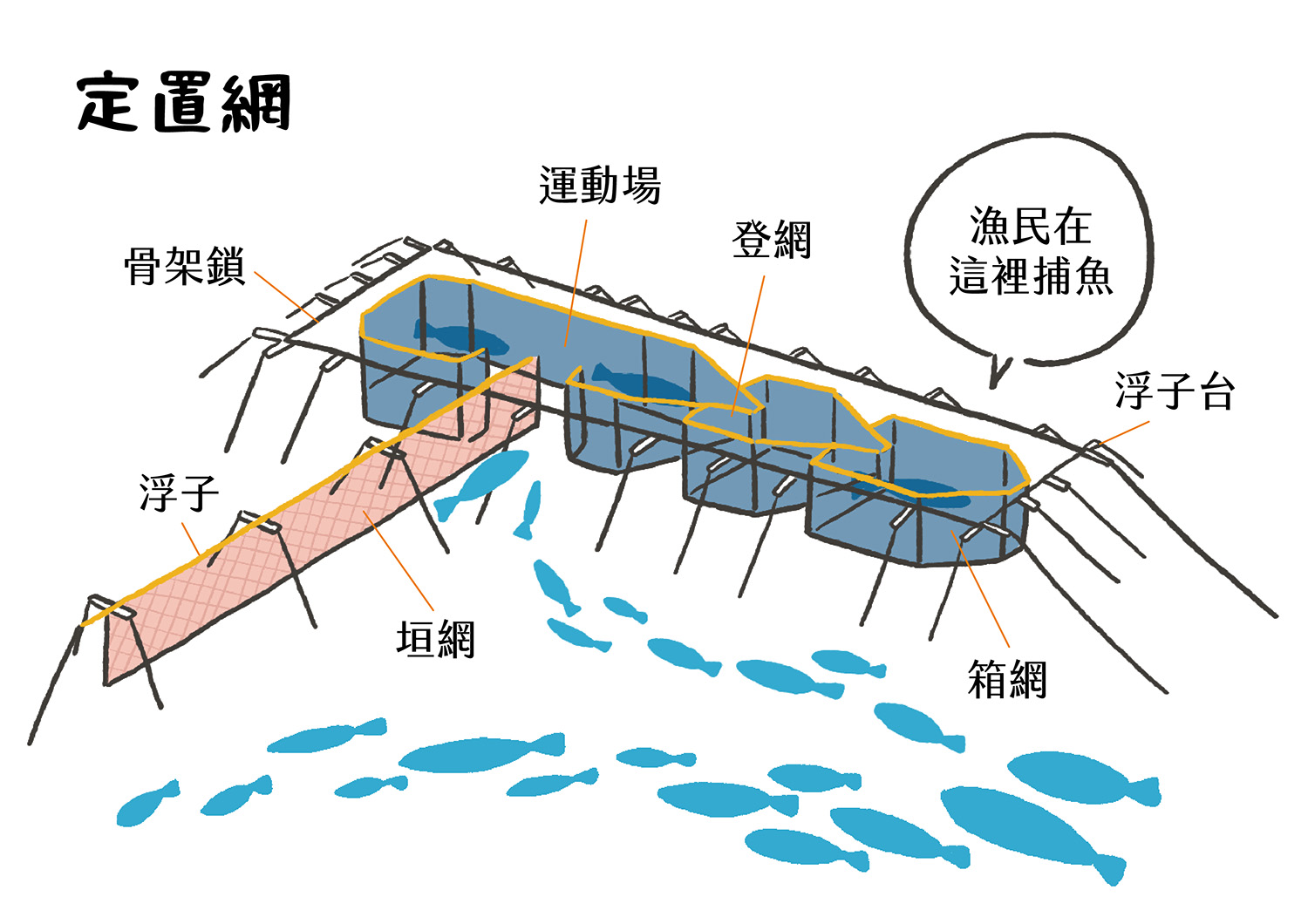

2.定置網

漁民會在特定魚群出沒地,用固定的方式架設像迷宮一樣的魚網,讓魚群游入陷阱而出不來。漁民會在固定時間收網、確認撈捕到的漁貨。定置網的漁法成本較低,也比較不會有濫捕、過度捕撈的狀況。

3.流刺網

流刺網是用一張或多層大型有刺的魚網在海中,當魚類經過漁網的時候會被卡在漁網上,漁民再將卡在魚網上的漁貨收起。但流刺網很容易混獲、誤捕其他生物,且流刺網很容易漂走、無法收回,對海洋生態的傷害很大。

-

流刺網模型

(照片來源:臺灣魚類資料庫)

- 鬼頭刀是臺灣漁業第一個執行且登錄FIP的魚種![註06]

在臺灣捕獲的鬼頭刀,有9成以上賣到美國做成魚排。不過2013年鬼頭刀的價格跌得非常多,經過了解才知道因為臺灣的鬼頭刀沒有生態標籤,被美國食品藥物管理局列為黑名單。漁會、採購商及加工廠發現問題後,由下而上與漁業署合作執行鬼頭刀的漁業改善計畫(Fishery Improvement Project,FIP)。

FIP計畫會要求提供漁獲數量、漁獲日誌等科學數據,經過漁民、漁會、水產試驗所、海洋大學等各組織的合作,順利成為臺灣第一個執行且登錄FIP的魚種。

- 延伸閱讀