國王和上層階級者才能喝的可可飲料

穿越時空來到西元15世紀之前的中美洲地區,你會發現到處都有可可樹,每到祭典期間,來自四面八方各村落的人們,就會將可可進貢給國王,人們將可可豆做成飲料給國王飲用,據說能提振精神、恢復活力;除了國王以外,只有社會上層階級的人能飲用,一般平民百姓只有乾瞪眼的份。[註01]

可可飲料又苦又油又辣,而且最好有泡沫!

與今天加工可可豆的方式一樣,阿茲特克人會將可可豆發酵及乾燥,放入陶鍋中小火拌炒,接著放在石砧板上,用石棍像擀麵皮一樣磨碎,做成可可膏,再加水沖泡成飲料;聽起來好像現在的熱可可,然而可可膏本身沒有甜味,而且又苦澀又油,再加上人工磨碎的技術有限,喝起來帶有顆粒感;為了緩和苦澀味,通常會加辣椒、玉米粉或水果等香料,還會用攪拌棒大力攪拌出泡泡,做成「泡沫可可」。總而言之,與今天的可可飲料又甜又滑順的口感,相差十萬八千里![註01]

雖然很難喝,但是帶來健康與活力

雖然可可飲料很難喝,不過正是因為,當時的可可膏沒有精煉等提升口感與風味的過程,保留了可可豆裡豐富的多酚類成分,為阿茲特克人帶來健康與活力,可說是他們的健康食品「可可能量飲」。[註01]

多功能可可豆:祭神供品與貨幣

可可豆不僅是獻給國王的貢品和能量飲料,在宗教儀式中,可可是很重要的供品,祭祀神明以祈求保佑。此外,乾燥後的可可豆也是貨幣,與金、銀一樣可用來交易,在當時,一顆雞蛋可用2粒可可豆交換,一隻公的野生火雞則要以200粒可可豆交換,可見可可豆的價值;在猶加敦半島的馬雅人之間,可可神也是主管商業的神祇。[註01]

15世紀大航海時代,西班牙人來到中美洲,佔領殖民阿茲特克人,人們改向他們進貢可可;西班牙人將這些可可飲料賣給平民百姓,從中獲取利益,此外,他們從其他地方引進砂糖,在可可飲料裡加糖並加熱,如此這般的熱可可,漸漸地傳回西班牙及鄰近國家,可可與白銀及砂糖一起運到歐洲。物以稀為貴, 16~17世紀熱可可只在貴族之間流傳,一開始人們把它當作藥品來服用,促進健康,後來大家才漸漸認為熱可可也是一種食物,既香甜又營養。[註01]

19世紀隨著熱可可在歐洲的銷售量逐漸增加,商人必須解決可可膏溶於熱水後,表面浮出一層油脂,需撈除的窘境;有位荷蘭人發明以壓榨方式,將可可膏分離油脂,後來以蒸汽機為動力加快壓榨速度;同時,在英國也陸續發展出用蒸汽推動大型機械來研磨可可豆,使熱可可的製造量隨之增加。[註01]

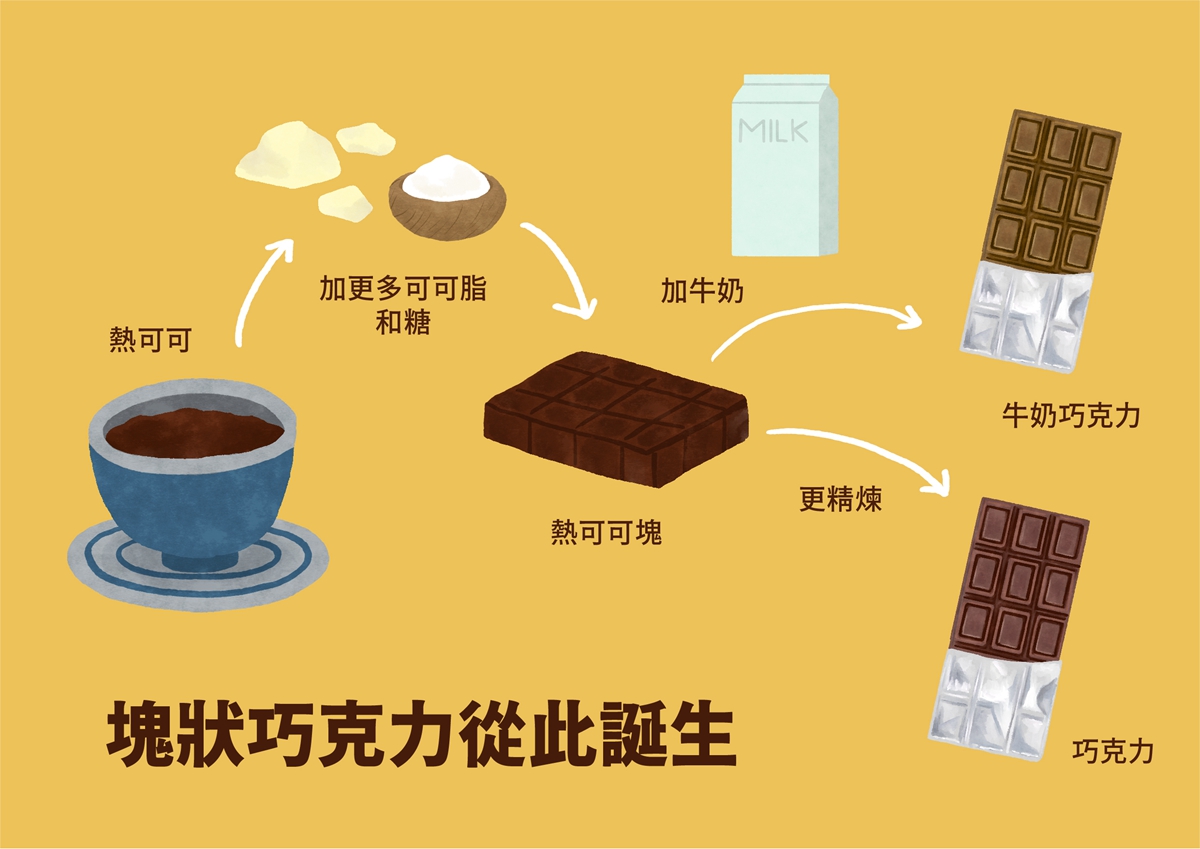

來不及喝熱可可,就吃「熱可可塊」吧!

接著,有人為了在可可膏中溶入更多糖,額外添加可可脂,經過攪拌與凝固後,意外做成香甜的固形物──巧克力;當時在英國留下一句話:「沒有時間製作熱可可時,就咬一盎司的熱可可塊,之後喝下液體,讓其在胃裡混合。」剛開始,巧克力不是糖果,也不普及。[註01]

糖果巧克力

到了19世紀後期,巧克力的研發技術才逐漸提升,再加上英國降低可可與砂糖的關稅,巧克力逐漸普及後才被視為糖果。這時巧克力口感提升比較重大的創舉,分別由兩位瑞士人建立,其中一位是現在的全球知名品牌──雀巢,其創辦人亨利•雀巢,以瑞士興盛的酪農業產物煉乳及牛奶加入巧克力中,改善了Forastero (弗拉斯特羅)巧克力的苦澀滋味,解決這種巧克力大量生產卻不美味的窘境;另一個是巧克力知名品牌──瑞士蓮,其創辦人魯道夫•蓮改良精煉機,讓巧克力的口感更加滑順可口。[註01]

註01:尋味巧克力: 從眾神的餐桌到全球的甜蜜食品,武田尚子,時報文化出版企業股份有限公司,2017。