現代生活對於蛋品的利用,以雞蛋最為常見,有些人對於鴨蛋比較陌生。然而在過去,臺灣和中國華南地區比較少食用雞蛋,而是比較常吃鴨蛋及其醃製而成的鹹蛋與皮蛋,在許多傳統料理及民俗文化中,可以看到蛛絲馬跡。

傳統料理中的鴨蛋

傳統料理中的鴨蛋,主要以鹹蛋及皮蛋的姿態出現在餐桌上。例如:清粥小菜的配料熟鹹蛋,端午節肉粽裡的鹹蛋黃,中秋節廣式月餅及蛋黃酥裡的鹹蛋黃,用鹹蛋黃或整顆鹹蛋切碎與其他食材拌炒的金沙醬,還有皮蛋瘦肉粥、皮蛋豆腐及三色蛋等皮蛋料理。

民俗文化裡的鴨蛋

除了傳統料理以外,喪禮民俗「腳尾飯」也通常是用鴨蛋。在喪禮上,通常會在往生者的腳邊供奉一碗白飯,飯上放著一顆熟鴨蛋,並插著一雙筷子,俗稱「腳尾飯」;用以表示希望往生者吃飽後,有力氣前往冥府報到。[註01]

為什麼鴨蛋是臺灣和華南地區的傳統食材?

中國華南地區河湖遍布,適合喜歡水生環境的鴨子生長;隨著先民移居臺灣,不僅將產蛋量多的品種──菜鴨帶入臺灣,鴨蛋的飲食文化也傳到臺灣。

與好鬥的雞隻相較之下,鴨子比較溫馴而通常能放養一大群,而且鴨子的產蛋量多又穩定,蛋殼較厚而適合醃製成皮蛋和鹹蛋長期保存。在早期物資貧乏的年代,是農家重要的蛋白質來源,因而衍伸出許多傳統料理。

被雞蛋取代的原因

後來,隨著洋商將雞蛋工業引入中國,沿著鐵路或通商口岸建立蛋廠,快速地蒐購雞蛋並加工成蛋粉等加工品,出口到歐美地區;同時,將西方的營養學知識帶進中國,大力提倡雞蛋的營養價值,逐漸形成飲食習慣之後,便取代鴨蛋,成為現今生活中常見的蛋品。[註02]

在過去沒有冷藏設備的年代,為了延長鴨蛋的食用期限,逐漸發展出皮蛋及鹹蛋的加工方式。

皮蛋曾被記載於明朝的文獻,一開始稱作「牛皮鴨子」,大部分由農家自製,清代以後才有專門製作皮蛋的工坊,並在城鎮販售。[註02]

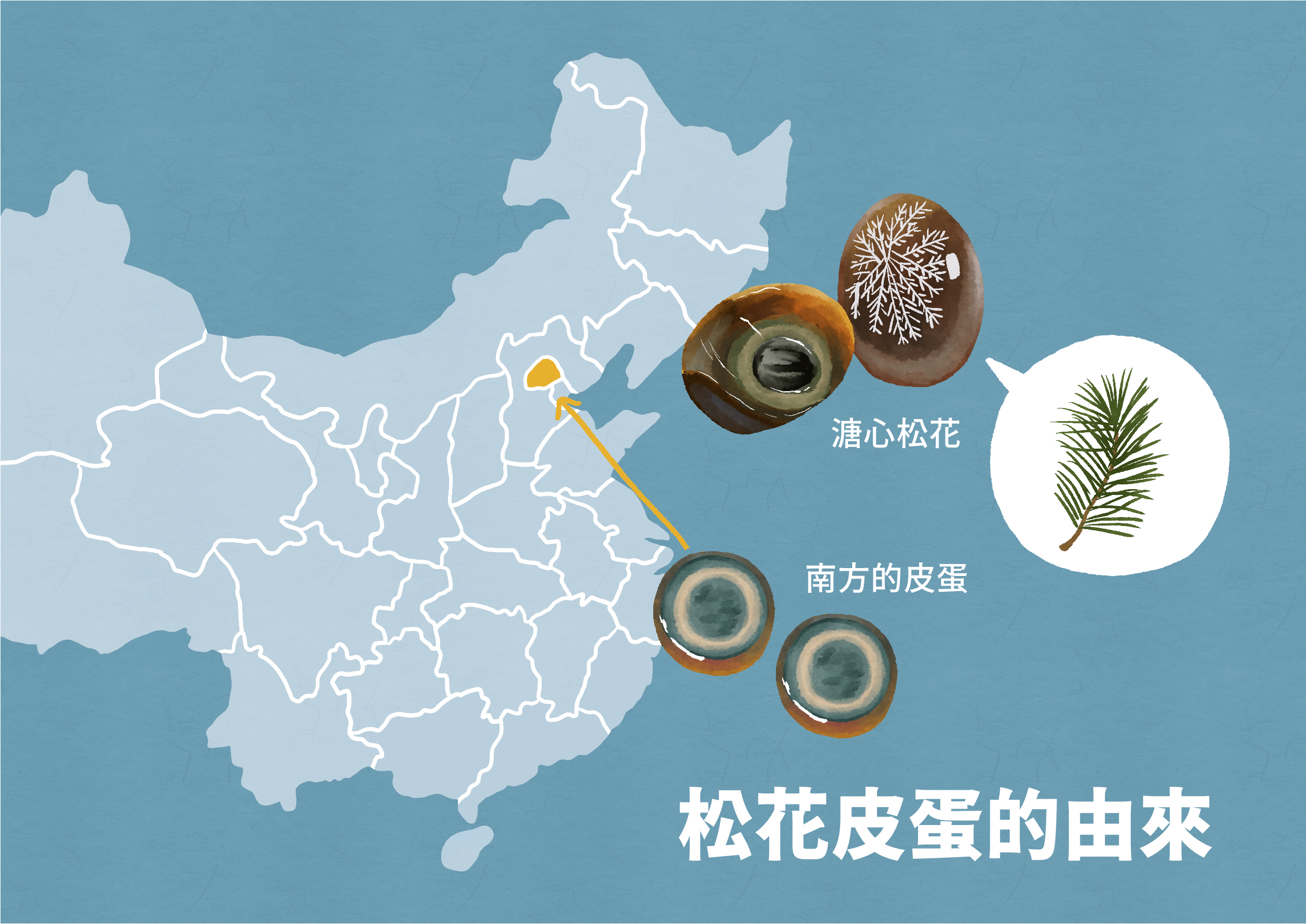

北方人喜愛的溏心松花

據說,皮蛋剛從南方傳入北京時,北方人不喜歡其又乾又澀的口感,於是透過阻斷鴨蛋熟成的技術,改良出外表凝固、中心軟嫩的「溏心松花」皮蛋,也就是現在常見的皮蛋樣貌。在清光緒年間,「溏心松花」受到北方人的熱烈歡迎,他們笑稱南方的皮蛋為「乾心/死心松花」。[註02]

為什麼叫作松花皮蛋?

松花皮蛋的命名由來,源自於皮蛋上的白色結晶,圖案就像松葉,俗稱「松花」,因此取名為「松花皮蛋」。不過並非每一顆皮蛋都有如此的結晶,需要經過長時間的醃製、熟成,讓鹼液中的物質滲入鴨蛋中,與蛋白質充分作用,才會產生胺基酸鹽的結晶體。[註03]

●【閩南語】鴨卵擲過山-看破:

將鴨蛋丟過山頭,蛋殼必定會破掉。延伸其含意為「看得開」,放寬胸懷,坦然面對現實。也可用作「看破手腳」的含意。[註04]

●【閩南語】豬頭毋顧,顧鴨母卵:

比喻放著重要的事不管,反而去管次要的。[註05]

註01:臺北市殯葬管理處-現代國民喪禮

註02:研之有物-你今天吃蛋了嗎?回到鴨蛋風行年代,揭開雞蛋崛起之謎!

註03:農業E報-皮蛋君和他的朋友

註04:國立教育廣播電臺-激骨仔話篇~鴨卵擲過山

註05:教育部臺灣閩南語常用詞辭典