因逃難而生的柿餅[註01,02,03]

只要講到柿餅就一定會想到新埔柿餅,新竹縣新埔鎮旱坑里的柿餅文化已經超過170年,只要一到秋季就會有許多民眾爭相來到新埔,親身體驗柿餅產業文化。澀柿在脫澀或日曬成柿餅以前,因為澀味較重、不適合鮮食,那又是誰發現澀柿可以曬成柿餅呢?

客家人早期常常遭遇戰亂,被迫不斷遷徙,因此客家人大多將蔬菜、水果等不易保存的食物用乾燥、醃漬等方式加工,除了能延長保存期限、方便遷徙時隨身攜帶以外,更能將食物完全利用、不浪費任何食物,展現客家人勤儉持家的特點。柿餅正是客家人因為逃難而製作的口糧,雖然中國、韓國等地也有製作柿餅的文化,但是屬於海島型氣候的臺灣與其他地方的柿餅製作方式很不一樣。

Q軟甘甜的新埔柿餅[註02,04]

「純手工製作柿餅」是新埔柿餅文化的一大特色,從挑選去蒂頭、清洗瀝乾,再經過三次以上的日曬捻壓等連續七天的自然風乾,以及一連串的製作流程後,才能變成一個個Q軟甘甜的柿餅。經由新竹九降風風乾的柿餅,含水量大約是45%。若將柿餅放著繼續乾燥就會變成柿乾,當含水量大約剩30%時,柿餅的表面會出現白色的粉末,這並不是發霉的黴菌,而是柿子將內部的果糖釋出,在表面產生白色的葡萄糖粉末喔!

意外開啟的臺灣柿染[註01,05]

在臺灣的柿子一直以來多用於鮮果或是曬成柿乾食用,以柿餅聞名的新竹縣新埔鎮,早年因為製作柿餅的石柿產量少、民眾的需求量大,常常出現柿子量不夠曬的狀況,後續有農友研發出用其他品種也能製作出柿餅,終於讓柿餅的供給追上民眾的需求。

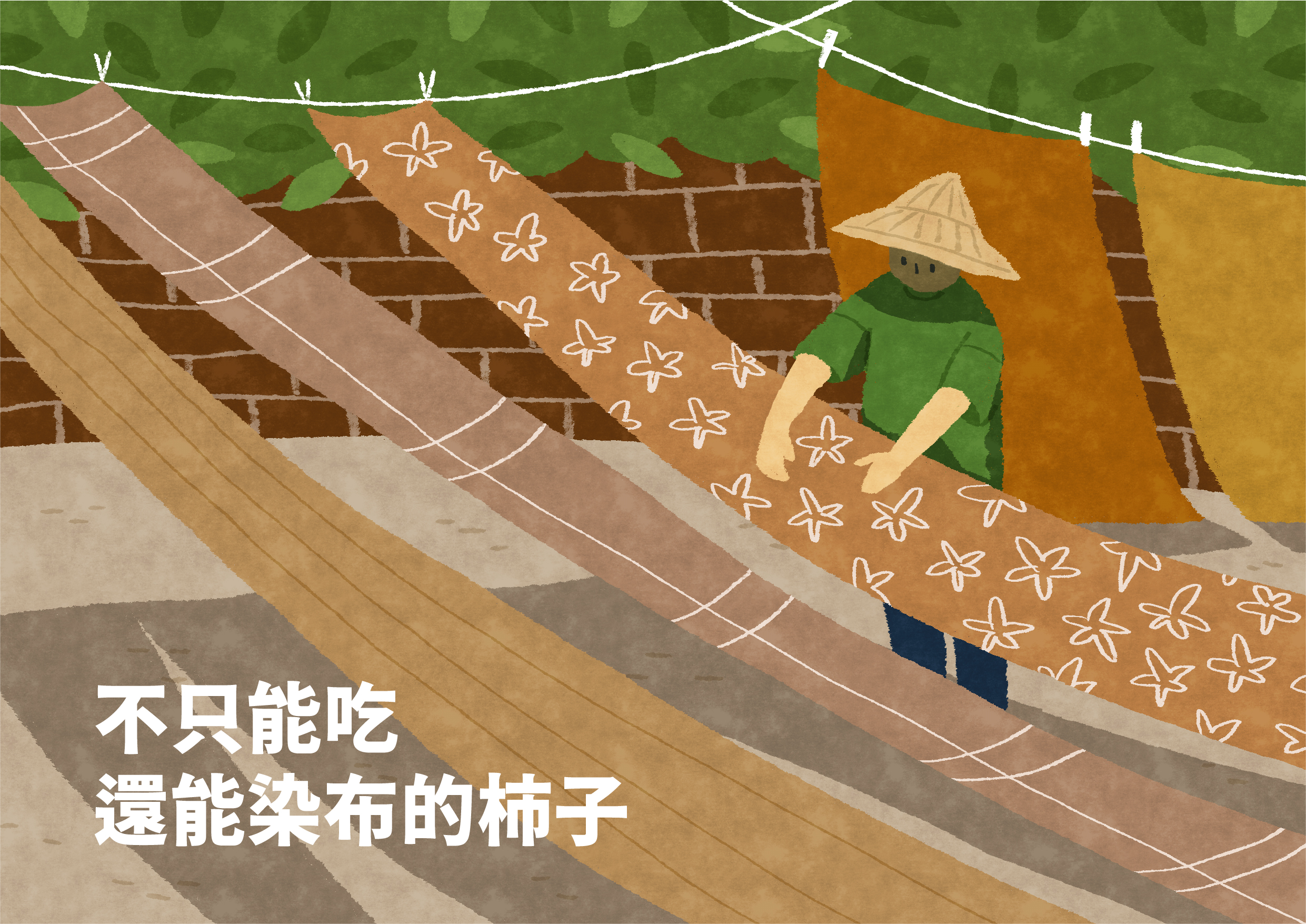

因為食用柿子的需求量大,臺灣一直到民國94年才開啟柿染的產業。新埔鎮公所想發展當地的特色課程,到柿餅園區調查時,發現園區內有一根特別的柱子,上面的紋路和別的柱子都不一樣,一問之下才知道那是家裡做柿餅的長輩的手印,因為做柿餅時手上會沾滿柿子汁液,每當長輩要從椅子上站起來時,都會扶著這根柱子,次數多了就慢慢將長輩的手拓印到柱子上。鎮公所人員對此印象深刻,也萌起發展柿染的想法,開始找專家、業者們一起展開新埔的柿染產業。

太陽之染[註05,06]

一開始使用的是新埔製作柿餅產生的廢棄柿子皮,或是受天災影響掉落無法使用的格外品作為柿染的原料,但後來發現榨汁率太低,還是向中南部購買六、七分熟的澀柿,因為此時的澀柿能榨出最多的柿子汁作為染液。多數的植物染經過日曬的顏色會越來越淡,不過柿子汁含有單寧酸和膠質,讓柿染在日曬之下會越曬越深,不同的日曬時間就會有不同顏色的柿染,因此被稱為「太陽之染」。

在新竹縣柿染文化協會的努力之下,新埔街從傳統的米店到現代的手搖飲品店都能看見柿染布的蹤跡。下次到新埔玩的時候,不妨多觀察柿染的佈置,或是親身參與柿染DIY喔!

霜降 (國曆10月23或24日)

此時正是柿子成熟、甜美的時候,但霜降吃柿子的習俗,除了剛好是果實成熟的季節以外,還有一個小故事喔!

中國明朝的建國皇帝朱元璋小時候家境不是很好,常常要到處乞討維生,有一年秋天飢寒交迫時,正好經過一顆結滿柿子的柿子樹,便爬上樹摘下柿子飽餐一頓。後來朱元璋當上皇帝、再次經過這棵柿子樹時,為了感念柿子樹的救命之恩,甚至冊封這棵柿子樹為「淩霜侯」,就此開啟了在霜降吃柿子的習俗。[註07]

紅柿出頭,羅漢腳目屎流

柿子成熟變紅的時候,也是天氣轉涼、即將面對寒冬的時候,這時沒有固定住所、衣衫單薄的羅漢腳,較難找到避冬的地方,只能難過地流下眼淚。[註07]

- 羅漢腳

在清領臺灣時期,清朝對臺灣頒布許多限制,其中規定渡海來臺灣的人不能攜帶家眷,造成臺灣單身男性越來越多,其中沒有結婚、沒有房地產的遊民,常常會在寺廟裡的羅漢圖腳部底牆生活,因此被稱為「羅漢腳」。[註08]