小米在臺灣栽種歷史悠久,其耐旱且容易在惡劣的環境中生存的特性,在大多數的原住民族傳統文化中扮演著重要角色,小米不僅是原住民族的主要糧食之一,也是部落安排一整年活動的主要依據,依據小米生長的時節,劃分出不同的祭典儀式,各個民族分別發展出獨特且豐富的小米文化。

雖然小米是早期原住民族生活的主食,不過並非經常能夠吃到,是神聖又珍貴的食材。[註01] 傳統利用方式以釀酒及製作成小米粽為主,常見的小米粽包括「cinavu(祈納福)」、「abai(阿粨)」等;現在還有小米創意料理,例如:小米甜甜圈、小米麻糬等。

(照片來源:本平臺編輯部)

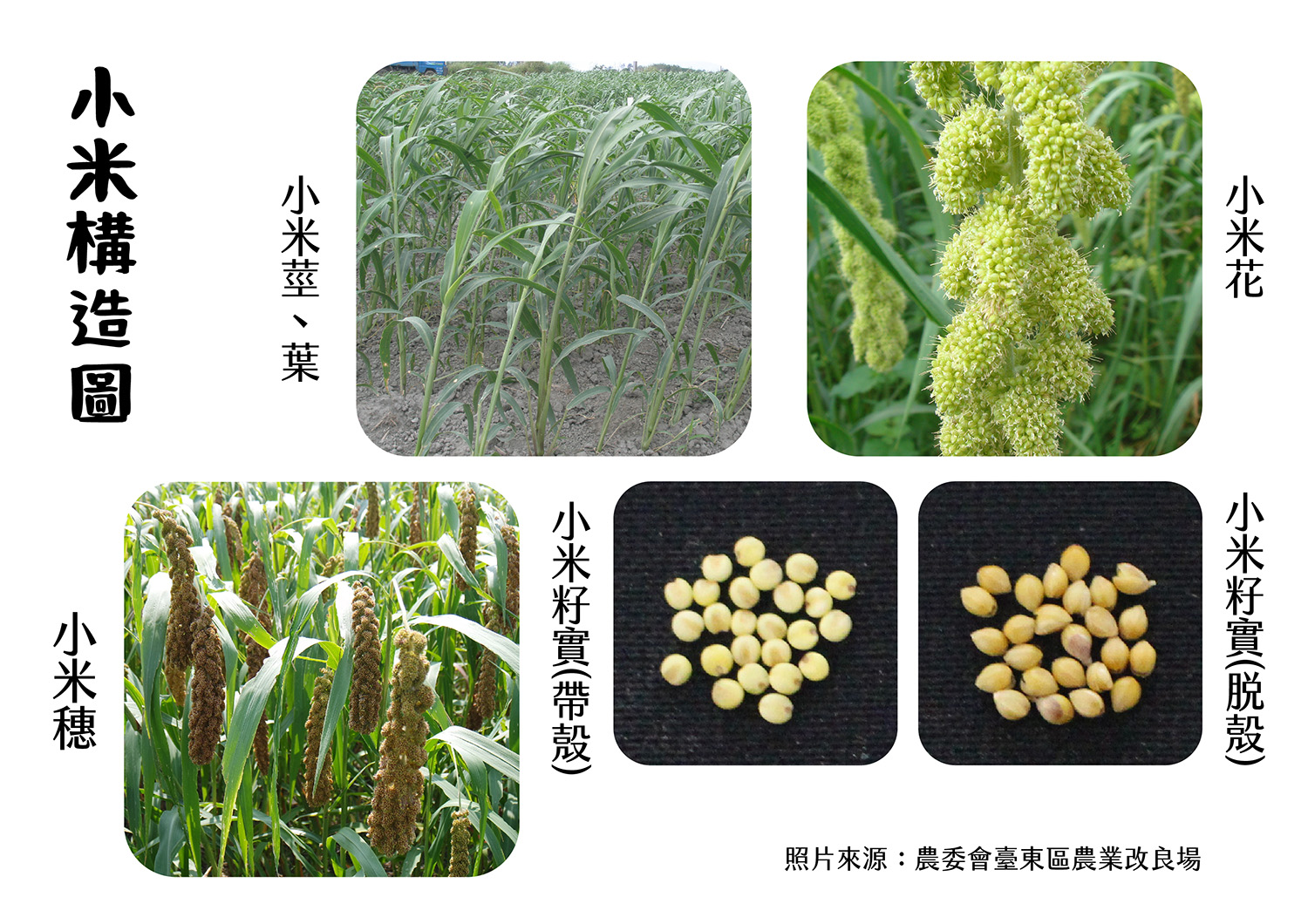

●根

小米的根部與稻米和小麥一樣,屬於鬚根系。

●莖

小米的莖直立,高約1~1.5公尺,呈圓柱形,除了節部以外,大部分為中空;莖部的顏色為綠色或紫色。

●葉

小米的葉片顏色隨著品種不同而有差異,一般有綠色、黃綠色、紫色,是鑑別品種的一個重要指標。

●果實

與稻米一樣,小米的果實是穎果,呈現一粒粒小小的穀粒。一串穀粒稱為小米穗。小米的穗長10~30公分,穗有圓錐、紡錘、圓筒、棍棒或分枝狀等型態。每穗都有3,000~10,000個小穗,每個小穗內有上、下兩朵花,上位花是兩性花,會結實;下位花不會結實。[註08]

(圖片來源:〈歷年育成小米品種圖鑑〉[註08]、INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS [註09])

●種子

小米種子長約2公釐(毫米),被內、外穎(外殼)包覆,去除內、外穎後為穎果,即為我們平常吃的小米、顏色有白、灰、淡黃或黃色,可分為糯性及粳性。

●糯性及粳性:

依據小米的籽實(種子)特性,可分成糯性及粳性,糯性比較軟、黏,可以做成麻糬,粳性的口感比較乾、鬆。

●地方品種及改良品種

地方品種:

從過去到現在,原住民族種植小米,種子大部分來自農民自行留種、代代相傳或與族人交換種子,因此產生許多地方品種,依據臺東區農業改良場調查指出,全臺有過種植紀錄的小米地方品系至少有160種,東部及南部的地方品種,大部分為大穗小米,穀粒顏色有紅、黃、褐、灰色,唯有蘭嶼保留褐黑色的小穗匈牙利種。[註01]

- 地方品種

蘭嶼黑小米

蘭嶼地方品種。

穗色黑色。

脫殼籽實灰色。[註03]

(以上照片來源:農業部臺東區農業改良場)

- 改良品種 [註04,05]

小米臺東8號

產量高,為目前主要商業品種。

穗色棕色。

脫殼籽實黃色、糯性,適合加工。

小米臺東9號

產量高,為目前主要商業品種。

穗色棕色。

脫殼籽實淡黃色、糯性,適合加工。

(以上照片來源:<小米育種方法及本場育成品種介紹>[註04])

中文名:小米

別名:Pao(魯凱族語)、Tonu(泰雅族語)、Bako或Vagu(排灣族語)、Tatasin(賽夏族語)、Marooku(布農族語)、Tosu(鄒族語)、Namuro(阿美族語)、Dawa(卑南族語)、karai(達悟族語)、狐尾粟、谷子、粟、粱、稷

英文名:Foxtail millet

農產品分類:雜糧作物

生物學分類:禾本科(Poaceae)、粟屬(狗尾草屬)(Setaria)

學名:Setaria italica(L.)Beauv.

- 1.為什麼小米又稱狐尾粟?

小米原產於中國,是由狗尾草(染色體數2n=18)所演化而來,彼此間容易雜交。一般民間慣稱目前栽植的狐尾粟(Foxtail millet)為小米,英文名除了狐尾粟外,尚有義大利粟(Italic millet)之稱呼。[註06]

- 2.查詢農業統計資料時,怎麼找不到「小米」的資料?

小米的別稱是粟,利用「農業統計資料查詢網」時,找到「雜糧作物–粟」就能查到小米的資料囉!