小米生長適溫為20~30℃,雖然小米是耐旱作物,不過在小米的生育期間,缺水或浸水都會造成種子不發芽,因此不適合種植於嚴重缺水及排水不良的區域。[註01]

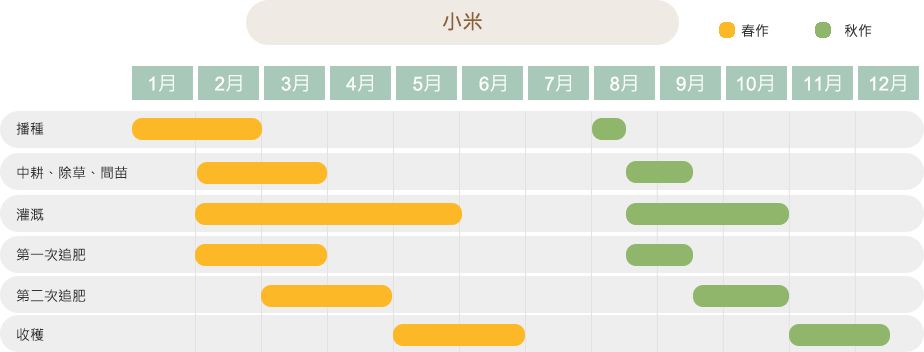

小米一年可兩作,分為春作及秋作,春作播種適期以1月~2月為主,秋作播種適期以8月為主。由於6~7月臺灣常有豪雨、颱風,秋作應避免過早播種,以免生育初期遇豪雨而浸水或倒伏,8月之後播種較適合。[註02]

臺灣種植小米的地區大多位於山坡地,或面積零星、碎石多的田區。[註03]

整地前,需使土壤保持適當濕度(土壤含水量約20~30%),視情況進行灌水或排水,再進行鬆土、碎土並整平。[註05]

種植小米不適合連作,連作容易導致土壤養分過度消耗,而且病蟲害的密度會提高,因此通常會選擇休耕一段時間的土地來種植小米,或輪作綠肥及其他作物,培養地力之後再開始小米的種植。[註05]

小米的種子粒小,播種深度不宜過深,深度以2~4公分較為合適,過深會延長幼苗出土時間,造成幼苗細弱,容易受病菌感染。[註06]

常用的播種方式為撒播法及條播法。

(1) 撒播法

常用於坡地耕作,將種子均勻撒布到田區。這種方式仰賴撒播技巧,避免種子分布不均,種植後期也需要花費較多人力,進行間苗和除草。

(2) 條播法

利用鋤頭或開溝器,在田中開出一行一行的淺溝,將種子播入淺溝中,再用腳輕覆兩旁鬆土到溝中。

為了集中養分在一定數量的小米植株,等到小米幼苗長出本葉5~6葉時,農夫會進行「間苗」,將過多的小米植株拔除,或調整小米植株的間距。春作於播種後25~30 天進行,秋作於播種後 20~25 天進行,株距為10公分。[註04,06]

在植株之間進行淺耕,使土壤再變疏鬆的農作稱為「中耕」,可調節土壤的通氣性、改善田間的水分狀況,促進有益微生物活動,加強有機質分解以增加土壤養分,同時還可將行間的雜草去除。[註07]

小米拔節期、小米孕穗到抽穗期需要較多水分,可採用噴灌或將畦溝灌水至八分滿,當土壤充分吸收水分、畦面完全濕潤之後即可排水。同時也要注意豪雨時的排水,避免植株根部腐爛、倒伏或死亡。[註04]

當小米的穗部下垂且緊密,莖葉尚未完全枯萎時,表示可以收穫了。採收後會將小米進行乾燥,可以自然風乾、曬乾,或用乾燥機,之後進行脫粒、篩除雜質、脫殼及包裝儲藏等作業。[註08]

- 小米栽培怕鳥害

小鳥很喜歡吃小米的籽粒,導致小米的產量下降,讓農夫很頭痛,有些農夫會豎立草人,或用彩帶和鈴鐺驅趕小鳥,也有人架設防鳥網。臺東區農業改良場研發的太陽能人型驅鳥器,以太陽能驅動機械來拉動響片,運用科技來驅鳥。[註09]

註01:農業知識入口網-小米及臺灣藜主題館-適栽區

註02:農業知識入口網-小米及臺灣藜主題館-小米天然災害預防

註03:農業知識入口網-小米及臺灣藜主題館-收穫

註04:粟(小米)良好農業規範(TGAP),農業部臺東區農業改良場編撰2017 年版

註05:農業知識入口網-小米及臺灣藜主題館-整地

註06:農業知識入口網-小米及臺灣藜主題館-播種

註07:農業知識入口網-小米及臺灣藜主題館-雜草防除與中耕培土

註08:農業知識入口網-小米及臺灣藜主題館-小米豐收囉

註09:原民特色作物有機栽培關鍵技術