作者:郭柏昇/水產試驗所水產加工組

臺灣漁產品最常見的加工形式包括煉製品、煙燻品、罐頭製品等,對民眾而言,產品的多元性、創新性不足,無法引發購買慾望,以致消費力下降,食魚量無法提升。漁獲物在收穫季節時,產量大、價格便宜,也會造成價格浮動問題。如果能藉由加工技術,提高其附加價值,不僅可增加漁獲物產品的能見度,也能調節淡旺季的供需問題,實質提升漁民收益。

烏魚是我國重要的食用魚類,根據漁業署漁業年報資料,2023年產量為2,238公噸,產值約達新臺幣3.3億元。烏魚全身上下,以烏魚子的經濟價值最高,2023年其相關加工品總值為2.5億元,其中魚卵佔比高達92%、2.3億元,代表臺灣一般消費者最常食用烏魚加工品為烏魚子,其他部位則罕見製成加工產品。

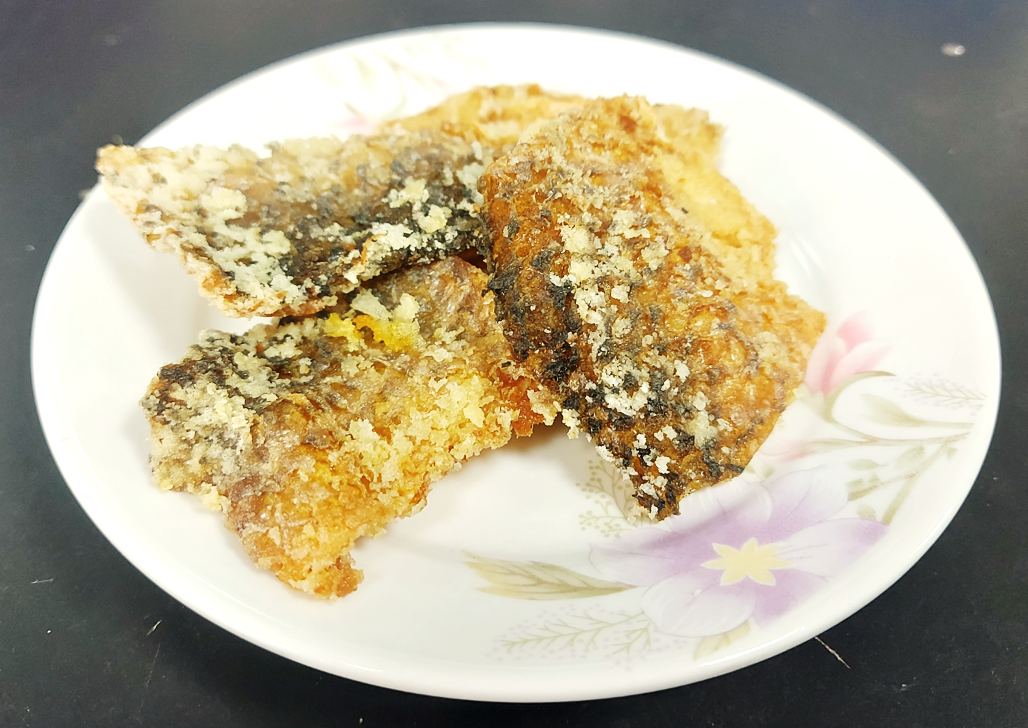

每年11月至1月為烏魚的產季,取出內臟後的烏魚殼(肉)多在傳統市場販售(圖1),且價格普遍不高。本所為提高烏魚利用性及附加價值,以烏魚殼為原料,嘗試進行休閒食品的開發。首先將市場購得的烏魚殼利用去腥技術降低腥味後,將魚肉跟魚皮以規格化形式進行分切,再搭配烘烤及油炸技術,製備成休閒食品-烏魚肉乾條及香酥魚皮(圖2、3)

根據衛生福利部國民健康署「國人膳食營養素參考攝取量」(Dietary Reference Intakes, DRIs) 資料,不同年齡層每人每日所需蛋白質量約30~70 g之間。而依據衛福部食品藥物管理署的食品營養成分資料庫顯示,烏魚每100 g中就含有20.6 g的粗蛋白,亦即烏魚是獲得蛋白質的優良來源。本次以烏魚殼為原料開發的休閒食品-肉乾條及香酥魚皮,不僅可以增加烏魚加工的多元性,提高其產值,也讓消費者有更多元的選擇。

- 相關照片

-