有沒有聽過開刀手術、懷孕生產過後要喝一碗鱸魚湯補身體呢?這個說法是從什麼時候開始流傳的?

根據《彰化縣志》記載:「鱸魚,似鱖魚,巨口細鱗.張季膺思食鱸魚鱠,即此。隋煬帝謂之金虀(ㄐㄧ)玉鱠」,而《臺灣縣志》也引用了中國古籍,說鱸魚好比「松江鱸魚,長橋南所出者四腮,天生膾材也;味美肉緊。橋北近崑山,大江入海者三腮;味帶酸,肉稍慢,不及松江。」

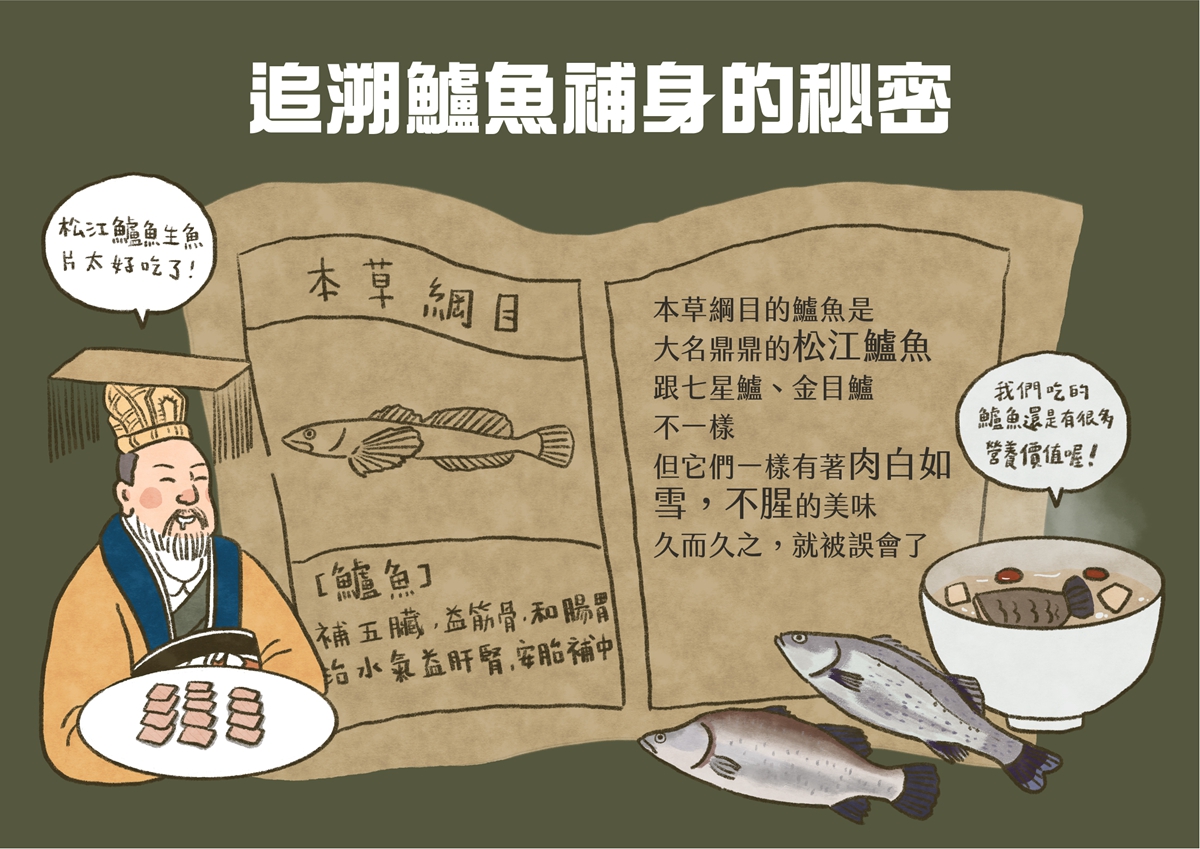

松江鱸魚的名稱可是十分響亮,傳說它味道鮮美,是天生的生魚片食材,將其切片後搭配辛辣的金黃色醬汁,化身成金虀玉鱠,一下子就擄獲了帝王的舌尖。

不過松江鱸魚跟我們吃的七星鱸魚、金目鱸魚可不一樣,而是鱸形目中的杜父魚科。中國明朝《本草綱目》記載的鱸魚,就是松江鱸魚,說有「補五臟,益筋骨,和腸胃,治水氣,益肝腎,安胎補中。」的功效。也許因為松江鱸魚的外型和我們吃的鱸魚相似,有著「肉白如雪,不腥」的美味,於是漸漸讓人分不清,更因為帝王的名氣加持,讓松江鱸魚成為鱸魚的代表。而從中國移民來臺的文人,在方志記載臺灣鱸魚時,不免就想到松江鱸魚。

超市裡已經加工好的鱸魚片、鱸魚輪切塊,回家後只需要打開包裝,就能立刻料理,也因此很多人只熟悉鱸魚的滋味,對鱸魚外型卻一點都沒有概念。

為什麼要將鱸魚切成片或輪切成塊呢?答案十分簡單,為了要滿足不同的消費需求。當鱸魚捕獲之後,會送到加工廠進行加工,去除魚鱗、魚鰓和內臟,並由專業師傅用特殊刀法取出鱸魚兩側的魚肉,這種魚肉片沒有魚刺,很受大眾喜愛,適合煎、炸、煮等各種不同料理方式。而鱸魚塊是將鱸魚以整尾輪切成塊,以3-4片包裝在一起,消費者就能依照需求取用,不需要一次料理整條鱸魚了!

另外市面上也有整尾鱸魚,經過真空包裝預防氧化,再用急速冷凍技術保持肉質鮮甜,也確保魚肉的新鮮無菌品質。

由於有些民眾偏好購買新鮮活魚,傳統市場的魚販會刻意用尼龍線,穿過鱸魚的魚唇,又拉到魚尾,把鱸魚凹成U字形販賣,讓消費者好挑選、好攜帶。這種方式鱸魚不會亂跳動,賣相也比較好看,甚至有的人認為「活體弓魚」會讓鱸魚活得比較久。

事實上弓魚的做法,很有可能造成細菌感染、肉質下降。因為尼龍線穿過魚嘴、魚鰓,會強迫鰓蓋打開,而魚販為了讓魚持續活著,會不斷灑水,這個過程可能會造成魚體細菌感染。而且正常狀況之下,鱸魚不會有這姿勢,被穿線、捆綁會造成鱸魚的痛苦,魚體釋放的乳酸就會提高,影響魚肉品質。

因為魚販是以處理肉品的角度,而非虐待動物為出發,因此活體弓魚並不適用動物保護法。對魚販來說,是因為消費者偏好活魚,才衍生這樣的販售方式。如果改變消費習慣,也會減少弓魚的存在。我們每一次的消費,都在為我們想要的世界投下一票。

註01:《島嶼的餐桌:36種臺灣滋味的追尋》,陳淑華,遠流出版,2009年

註02:事事鱸意 臺灣大宗國產養殖魚種影片 鱸魚篇

註03:上下游-「活體弓魚比較新鮮」是場殘忍誤會,鱸魚受迫痛苦鮮度下降,動社呼籲拒買